肥満細胞腫 前のページへ戻る >>

肥満細胞腫とは?

肥満細胞という免疫やアレルギーに関わる細胞が腫瘍化したものです。皮膚や内臓など全身の至る所に発生します。

皮膚にできる“しこり”の中では、最も出くわすことが多い腫瘍の1つで、犬の皮膚腫瘍の中では1 番発生が多く、猫の皮膚腫瘍では2番目に多いです。

一般的な腫瘍と異なり若い動物でも発生するのが特徴です。

皮膚にできる“しこり”の中では、最も出くわすことが多い腫瘍の1つで、犬の皮膚腫瘍の中では1 番発生が多く、猫の皮膚腫瘍では2番目に多いです。

一般的な腫瘍と異なり若い動物でも発生するのが特徴です。

1mmくらいの非常に小さな皮膚の肥満

1mmくらいの非常に小さな皮膚の肥満細胞腫

例えば

「昔からあるけど大きくなったり、小さくなったりしている。」

「脂肪のかたまりのようなものが触れる」

「しこりの周囲が赤く腫れている」

好発犬種:パグ、ゴールデン・レトリーバー、ラブラドール・レトリーバー

好発猫種:シャム

ですが、様々な動物に発生します。

一言に肥満細胞腫といっても、動物種や発生部位、悪性度(グレード)、治療法などによ り予後が大きく異なってきます。

好発猫種:シャム

ですが、様々な動物に発生します。

一言に肥満細胞腫といっても、動物種や発生部位、悪性度(グレード)、治療法などによ り予後が大きく異なってきます。

肥満細胞腫の症状

肥満細胞は細胞内に大量のヒスタミンやヘパリンなどの顆粒を持っていて、刺激により細胞外に顆粒を出すことによって、様々な症状を示します。頻繁に触ったり、強い力でしこりを触ると、顆粒が大量に放出されますので、極力触らないようにすることが大切です。

| 主な症状 |

|---|

| 吐き気 |

| 胃潰瘍 |

| 低血圧、重度の場合はショック症状 |

| 腫瘍周囲の紅斑や浮腫・痒み |

| 出血傾向 |

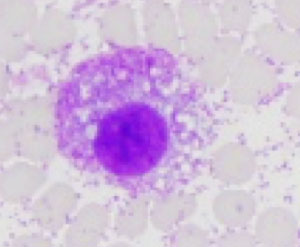

肥満細胞の拡大像:よく見るとピンク色の小さな顆粒がたくさん観察されます。

診断や治療に必要な検査は?

肥満細胞腫は非常に再発のしやすい腫瘍です。全身状態や腫瘍の広がりなどをしっかり把握することが重要となってきます。

| 検査 | 目的 |

|---|---|

| 細胞診 | しこりやリンパ節に針を刺し、顕微鏡で観察します。肥満細胞腫の診断に不可欠です。 |

| 血液検査 | 治療にあたって全身状態を把握します。 |

| 尿検査 | 治療にあたって全身状態を把握します。 |

| レントゲン検査 | 遠隔転移の有無など、腫瘍の広がりを把握します。 |

| 超音波(エコー)検査 | 遠隔転移の有無など、腫瘍の広がりを把握します。 |

| c-kit 遺伝子変異検査 | kit 変異の有無を調べて、分子標的薬が有効かを調べます。 |

| 病理組織検査 | 手術により肥満細胞腫が取りきれているかを診断します。また、犬の皮膚の肥満細胞腫のグレード分類に必要です。 |

肥満細胞腫の診断は、細胞診(FNA)で行うことができます。しかし、ごくまれに細胞診では診断がつかないような肥満細胞腫もあり、その場合は切除生検後の病理組織検査で確定診断を行っていきます。

肥満細胞腫の細胞診:顆粒を持った肥満細胞がたくさん取れてきています。

肥満細胞腫の治療は?

| 治療 | 特徴 |

|---|---|

| 外科療法(手術) | 取り切れれば、最も効果が見込める。 |

| 放射線療法 | 完全切除不能な場所にも効果が見込める。 |

| 化学療法(抗ガン剤) | 不完全切除や悪性度の高い肥満細胞腫の再発予防に使用。 |

| 分子標的薬 | kit 遺伝子の変異がある肥満細胞腫に非常に効果的。 |

肥満細胞腫の基本的な治療は外科療法、つまり手術によって腫瘍を取り除くことになります。肥満細胞腫は非常に再発しやすい腫瘍のため、腫瘍周囲の正常組織を1~3cm 余分に切除する必要があります。腫瘍を取り切ることができれば、完治が見込めます。

完全に切除することが困難であったり、すでに転移が見られたりする場合、あるいはグレードⅢのような悪性度が高い場合は、外科手術の前後に放射線療法や抗ガン剤を使った化学療法などを併用していきます。

また、一部の肥満細胞腫ではkit という遺伝子の異常があり、それを標的として肥満細胞をやっつける分子標的薬という薬も効果があります。

このように肥満細胞腫は発生する場所や完全切除ができるかどうか、グレード分類などにより以上の方法を組み合わせて治療を行っていきます。

完全に切除することが困難であったり、すでに転移が見られたりする場合、あるいはグレードⅢのような悪性度が高い場合は、外科手術の前後に放射線療法や抗ガン剤を使った化学療法などを併用していきます。

また、一部の肥満細胞腫ではkit という遺伝子の異常があり、それを標的として肥満細胞をやっつける分子標的薬という薬も効果があります。

このように肥満細胞腫は発生する場所や完全切除ができるかどうか、グレード分類などにより以上の方法を組み合わせて治療を行っていきます。

-

①外科手術で完全切除が可能な場合手術で腫瘍を取り除く。

→術後の病理組織検査の結果次第(グレード、取り切れているかどうか)で、 必要であれば拡大切除、化学療法、放射線療法、分子標的薬などを実施。 -

②外科手術で取り切ることが困難な場合以下を組み合わせて治療

・外科手術(切除できる範囲で)

・放射線療法

・化学療法(抗ガン剤)

・分子標的薬

グレード分類

犬の皮膚にできる肥満細胞腫はグレード分類を行い、そのグレードに応じて治療方針を考えていきます。その他の部位や猫に発生した肥満細胞腫はグレード分類がありません。グレードは3段階あるいは2段階に分類され、グレードが低いほど予後もよく、逆にグレードが高くなれば再発率も高くなり、外科手術に加えて補助治療として、化学療法や放射線治療が必要になってきます。

グレードは手術後の病理組織検査でわかるため、術前に把握することはできません。

『病気のお話』

『病気のお話』